ゴールデンウィークのモード水混合観測:新青丸KS-25-4 航海

(2025年5月 長井健容@A02-4)

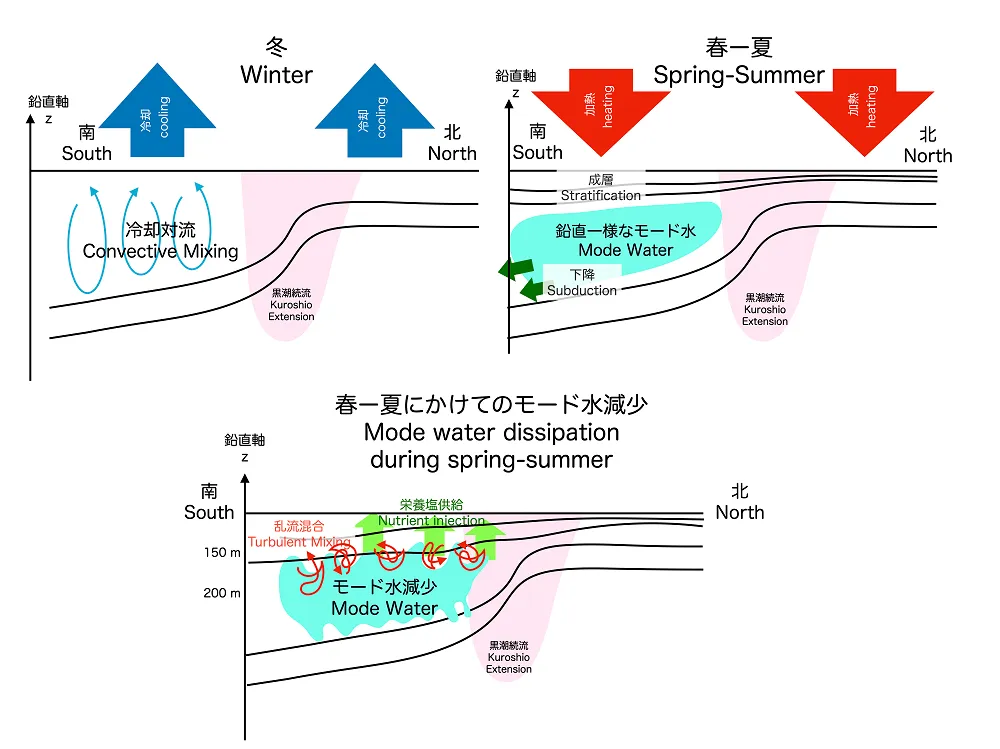

日本南岸に沿って流れる黒潮は犬吠埼で離岸して、東に流去します。この流れを黒潮続流と呼びます。黒潮続流の南方では、冬季の海面冷却に伴い鉛直方向に海水が混合され、水温や塩分などの性質が一様な海水が厚く生成されます。春季には海面が加熱され、暖かい海水が海面付近を覆って蓋をすると、鉛直一様な海水は海洋内部に閉じ込められます。この様に海洋の亜表層に閉じ込められた一様な厚い海水の層を「亜熱帯モード水」と呼びます。

亜熱帯モード水は大きな体積をもち、また時間とともに沈み込んでいくため、熱や炭素輸送に重要な役割を担っています。すなわち、一度亜表層に沈み込むと、再び表面に露出するのに数年かかるため、冬季に海面から吸収した二酸化炭素を閉じ込め、大気から長期間隔離する機能を持ち、二酸化炭素吸収やその行方に多大な影響を及ぼします。また亜熱帯モード水には、植物プランクトンの成長に欠かせない栄養塩が比較的多く含まれています。従って、この亜表層の亜熱帯モード水とその上蓋である暖かい海水が混合すれば、モード水の上端が温められ、一様なモード水の厚さが減少することになります。一方で、混合によってモード水の栄養塩が表層へ染み出し、それを使って植物プランクトンが増殖すれば、それを捕食する動物プランクトンなどの有機物が増加し、それらの死骸が沈降して、モード水にさらに炭素を注入する可能性があります。

モード水とその上の暖かい海水との鉛直的な混合の程度と、その生物化学的影響を明らかにするためには、継続的な混合強度の観測が不可欠です。しかし、春季から夏季にかけて強い鉛直混合が起こるのは、嵐が発生する際に限られ、船舶で観測するのが困難です。そこで、自律的に海洋内部を浮き沈みするフロートで、海洋内部の乱流混合や栄養塩などの生物化学的なパラメータを連続的に観測することができれば、モード水とその上の暖かい海水とがどの程度鉛直的に混合し、どのような影響を生態系に及ぼしているかを見積もることが可能です。

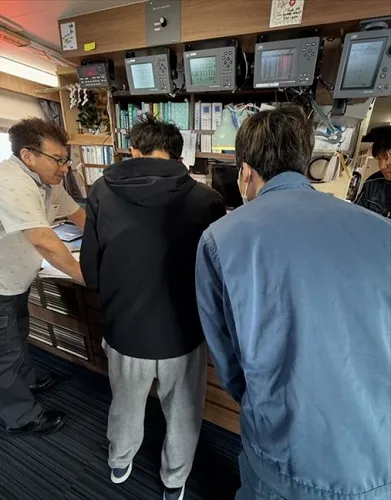

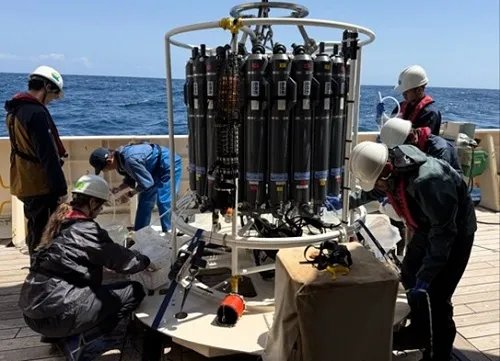

新青丸KS-25-4航海「亜熱帯モード水が鉛直拡散を介して生物地球化学過程に及ぼす影響」(主席研究員:東北大学理学研究科・桂将太助教)では、複数の生物地球化学観測フロート、乱流観測フロートと船舶により、水温、塩分、アルカリ度、pH、植物プランクトン、栄養塩、乱流混合の観測を実施しました。ハビタブル日本のA02-4班も航海に参加し、東京海洋大学に導入された乱流計フロート(NKE PROVOR CTS5-FloatRiderフロート)を試験投入しました。

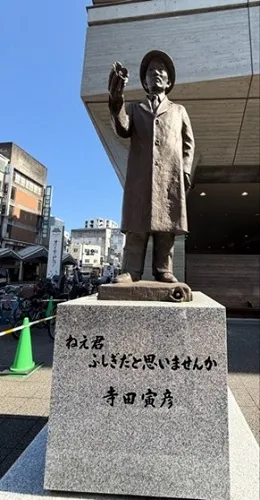

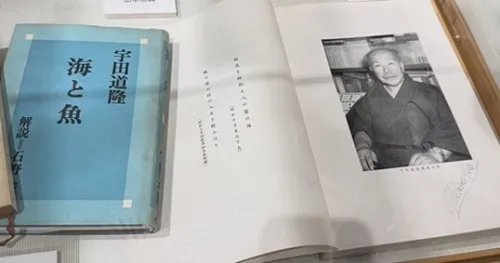

本航海前には高知で観測機器の積み込み作業があったため、出港前に高知港周辺を散策できました。高知は、多くの著名な科学者を輩出してきました。朝の連続テレビ小説主人公のモデルとなった植物学者、牧野富太郎博士や、物理学者・海洋学者であり、モード水形成にも重要な流体の対流現象にも取り組まれた寺田寅彦博士、その弟子で筆者の母校で教授を務められた海洋学者・水産海洋学者、宇田道隆博士などが挙げられます。宿泊先の近くの図書館の外には寺田寅彦博士の銅像が、図書館の5階には高知出身の科学者の展示ブースがありました。

2025年5月2日に高知港を出港し、桂浜を遠目に見ながら太平洋へと針路を向けました。出航後、観測期間中の天候があまり優れないため、計画を大幅に見直す必要に迫られました。本航海で投入するフロートは全部で4台あり、そのうち2台は本航海で回収する必要がありました。このため、回収が行えるかどうかが明瞭に予想できなければ2台の投入を断念する可能性もありました。

荒天から逃れるために5月3~4日は八丈島の背後で待機し、その間に、筆者が持ち込んだフロートを含む2台のフロートのテストを、フロートに浮きとロープを付けて行いました。

しかし流れが非常に強く、フロートがあまりに遠くまで流されるためにロープの繰り出しを止めざるを得ず、これがフロートが沈むのを妨げたようです。それでも、フロートは設定した深さ15mの6割にあたる10mまで沈み、その後浮上してデータを人工衛星に送信し、テストは成功しました。

テストが終了し、いよいよモード水観測海域に向かいます。観測海域もその後予想されている荒天を考慮し、当初計画した点よりも比較的近い点に変更となりました。八丈島から南東にある観測海域に向かう途中では、XCTDという投機式水温・塩分観測装置を用いた観測を数点にわたって実施し、モード水が海域周辺に存在するのか、東に向かうにつれてどのように変化するのかを確認しました。

5月5日早朝には観測点に到着し、そこでモード水の構造を詳細に捉えるためにCTD観測と多層採水を行い、水温、塩分、深さ、植物プランクトン、動物プランクトン(最新式のカメラを用いて撮影)、炭酸、アルカリ度、pH、栄養塩などの観測を実施しました。

CTD観測後には、いよいよフロート4台の投入です。筆者らが所属する東京海洋大学は、A02-4班の乱流計フロートを投入します。投入前には、思わぬ歓迎がありました。歓声が上がったのでイルカかなと思ったのも束の間、サメが背鰭を立てて泳いでいるのが見え、フロートが噛まれるのではないかと少し心配です。というのも、以前九州南方海域で自由落下式乱流計のケーブルを巻き上げた時に、猛烈に引っ張られ、なんとかして上がってきたと思ったら、巨大な歯形がついていたということがあったからです。

最初このフロートは2番目に投入する予定でしたが、前回のテスト時にフロート浮力が小さくなったままで、浮力を最大にするのに20分ほどかかり、結局我々のフロートは最後に投入することになりました。

その後、乱流計フロートと乱流のデータを比較するために、投入海域にて自由落下式乱流計を用いて乱流観測を実施しました。また、動物プランクトンカメラを搭載したフロートのデータと比較するために、カメラを搭載した生物化学プロファイラーを用いた観測も実施しました。

予想通り、天候は次第に悪くなり、新青丸は観測海域を離れ、館山湾に避難しました。その後、2台のフロートを回収すべく館山湾を5月7日に離れ、まだうねりが残る中、再び観測海域に向かいました。

乱流計フロートは、最初は1500mまで、2回目以降は700mまで沈んだ後、海面まで浮上し、上昇時に測定を行い、海面に浮上後イリジウム衛星にデータを伝送し、再び最深部までゆっくり沈んで上昇するサイクルを繰り返すよう設定されています。フロートが浮上時に陸上のサーバーに置いてあるコマンドを読み込んで、次のサイクルの設定を修正することができ、船から我々が設定を変えられます。回収する前に1500mまでの観測後、海面を漂わせて10分ごとの位置情報をサーバーに送るよう、設定を変更しました。海面浮上後にブリッジにフロートの浮上位置を連絡した10分後には、フロートをブリッジから目視で確認することができたようです。いつもはフロートを見つけるのに1~2時間かかっているので、驚きでした。写真のような赤いテープと反射板を巻いたのが効果的でした。

その後、東北大学のフロートも数時間後に浮上し、回収できました。東北大学のフロートにはカニの乗客がおり、いつフロートに乗り込んだのか、皆不思議に思っていました。ひょっとしたら彼が操縦してくれたから2台の回収が順調だったのかもしれませんね。

その後は、夜間に乱流と生物化学プロファイラーを用いた自由落下曳航観測を船尾から行いました。ロープにはたくさんクラゲが付着しており、亜熱帯の本海域も5月のブルーム期で、生物生産が比較的高かったことを”臭わせ”ました。海鳥も比較的多く飛んでいて、船尾で我々が魚を獲っていると思っているのか、上がってくるものを狙っていました。

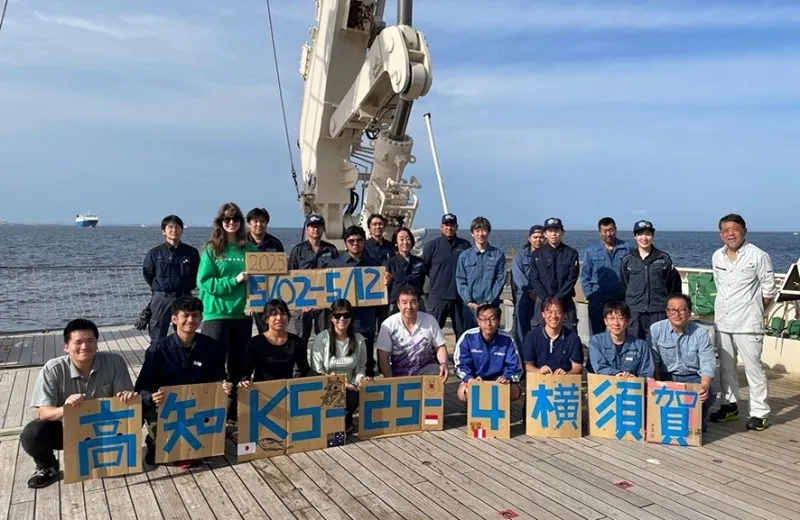

その後再び天候が悪くなり、館山湾に避難することとなりましたが、その後の天候の回復が遅く、これをもって本航海の観測を終了することとなりました。入港前日には記念撮影を行いました。

みなさん観測お疲れ様でした。青木船長、加藤c/o, 菊池セカンドオフィサー、甲板員の皆様(特に私が持ち込んだウインチのもつれたロープを解いてくれ、また手で400mも測器を引き上げていただきました)、美味しい食事を準備くださった司厨部の皆様、陸上でフロートオペレーションをサポートしていただいた皆様、本当にありがとうございました。